〈 石井英真先生インタビュー 前編 〉 「オーセンティック」という言葉が教育の文脈に登場した源流は、1980年代のアメリカにおける、「教育評価」の領域でした。 第3回目となる今回は、日米のカリキュラム研究の専門家であり、オーセンティック・ラーニング研究の第一人者でもある、京都大学の石井英真先生に、「オーセンティックな評価」(authentic assessment)についてお聞きしました。前編を公開します。

「教室」から、本物の学力を測る

――まず、「オーセンティック」という概念が教育の文脈に登場した経緯、「はじまり」の部分を教えてください。

1980年代半ば、アメリカでは、「スタンダード」を設定し、それに基づいて「標準テスト」を実施して学校評価をしていこう、とする政策が出てきます。アメリカは日本と違い、各州や学区、もっと言うと学校単位で、カリキュラムがそれぞれ異なります。教師の裁量も大きいゆえにコントロールもしづらく、そのあたりをもう少し共通のカリキュラムで進めていくことができないかという動きの中で、それが「テスト」と結び付いた政策が出てきたとき、批判が巻き起こりました。

つまり、テストに基づいて学校評価をすることで、学校にペナルティを与えたり、学校同士競争をさせたりするような政策に対しての批判として出てきたのが「オーセンティック」のはじまりと言えます。

まず、批判の一つが、「自分たちが教室で行っている学びの成果を、教室の“外側”でつくられた客観テストで測られるのは納得がいかない」というものです。

ここで押さえておきたいのは、「客観テスト」や「標準テスト」と呼ばれるものが測っているものが、断片的な知識・技能、あくまで測りやすい基礎的な知識・技能である、という点です。ゆえに、批判のもう一つには、「教室の中でやっていることに対して、教室の外側から学力の中身まで決定される、ということについても、納得がいかない」「テストのための教育になってしまう」という論点が出てくるわけです。

そのような批判から生まれてきたのが、「真正の評価(authentic assessment)」の考え方です。「本物の学力」というのは、その「現場」において、実際に子どもの学びの姿として表れるものであり、教室で一緒に子どもたちと学びをつくっている教師が、評価の主体になるべきであるということ。そしてそこで測る本物の学力は、断片的な知識・技能の以上のものであるはずだということです。

ですからまとめると、教室の外側から「標準テスト」を決められ、当てはめられるということに対して、「教室の側」から、断片的な知識・技能以上のものを測っていこうという流れで出てきたのがオーセンティックな評価、「真正の評価」であるわけです。

その際に一つモデルになったのが、セントラル・パーク・イースト中等学校です。

この中等学校が学校改革の一貫として、卒業発表会(exhibition)のようなものを行うのですが、これが実は、今で言う「パフォーマンス評価」や「真正の評価」の原点です。卒業発表会は、プロジェクト学習のような形で、ポートフォリオをまとめて提出し、自分たちが学んできたことについて最後に発表を行います。

この学校では、まず改革の柱として「思慮深いよい市民」を育てていくのだという目標がありました。よい市民とは何か。それは「主張の立場や前提を問う」とか「物事のつながりを考える」などの“思考の習慣(habits of mind)”と呼べるようなものを持った人間のことであると考えたときに、きちんとその習慣が育ったかどうかを学校全体で問うていくとともに、それを披露するための舞台として設定されたのが、卒業発表会であり、これがパフォーマンス評価の源流なわけですね。

発表会では、子どもたちそれぞれに、例えば論文のような形でまとめる子もいれば、言葉での表現が苦手な場合には演劇などの身体表現、あるいはビジュアルな表現、あるいは音楽での表現……のように、その子なりに一番持ち味を生かせるような個性化された表現の仕方でもって、さまざまに表現したわけです。

それはつまり、繰り返しになりますが、教室の外側で作られたテストじゃなく、「教室から」まさに評価を立ち上げていく、ということ。標準テストへの批判から端を発して、断片的な知識・技能以上の高次の思考、あるいは教室で育てている豊かな学びの実際というものを表現して対外的に評価されるようにしていこうと、改革を行っていったのです。そうでないと、教室の外側から決められたテストにカリキュラムまで動かされることになってしまいます。「評価する」ということは、何を目標とするのか、つまり「カリキュラムをつくる」ということと一緒ですからね。

「教室で実践をつくる主人公は現場である」。そういった意識から生まれてきたのが、「真正の評価」であり、パフォーマンス評価である、ということを押さえておきましょう。

キーワードは“文脈”

「真正の評価」は「パフォーマンス評価」という形態を取ります。なぜかというと、「学んだことが生かせるかどうか」「実際の文脈でうまくできるかどうか」を重視するためです。

よく言う例として、バスケットでいえば、ドリブルやシュートの練習がうまいからといって、実際の試合でうまくプレーできるとは限りません。なぜならば、学んだことは、ある程度文脈が近くなければ転移が起こらないからです。ゆえに、実際にある文脈の中で、学んだことを使いこなしていくような、総合的な場面が設定されていなければ、生きて働く学力は育成できませんし、評価もできないわけです。

もともと、80年代末にパフォーマンス評価が客観テストに対するアンチテーゼとして出てきた際、その背景の一つに、「実験室での研究」のような量的実証的研究に対して、実際の現場(フィールド)で質的な研究をしていこう、という動きが出てくる時期であったというのもあります。

つまり、「実際に思考できるかどうか」というのは、実験室で見取ったところで、それはある意味「偽物の状況」であるから、本当に思考力を測れているとは限らないのではないか、という理路です。現場に出てみないとわからないのではないか、と。パフォーマンス評価や「真正の評価」は、そういった「実際に思考が発揮されている現場に出かけて考えよう」といった、質的研究やフィールドワークの発想を背景にしながら生まれてきたわけです。 ですからやはり、キーワードは文脈なのですね。学校での学習が、現実世界とあまりにもかけはなれていて、学校の中でしか通用しないようなものになっていないか。まさにその文脈の中に学びが埋め込まれている、ということが重要です。「実験室」には文脈がありませんから、本物の文脈に即すこと、これを「生態学的な妥当性」などと呼びますが、実際に生きられている現場に行こう、という発想なのです。

「学びの舞台」づくりとしての“タスク”

――「オーセンティックな課題」という言い方もしますが、どのようなものを指すのでしょう。

最初に留意しておきたいのは、かならずしも、「タスクありきではない」ということです。

実際に力が発揮されている「現場」で評価をしていくということであれば、授業中における学びのプロセスを観察したり、たとえタスク(課題)がなくても、その学んでいる過程を自分でアルバムや日記として蓄積したりして、自身で振り返っていけるような「現場での資料」にしていく。きちんとその現場における思考の実際や思考の痕跡が見られればいいわけです。つまり、「パフォーマンス評価」というときには、タスクありきなのではなくて、「タスク」「プロセス」「ポートフォリオ」、このあたりの三つ全てを含んでいるのです。

とはいえ、結局のところ力が発揮されているのかどうかは、日常的に生活しているだけではなかなかわからない面もあって、それこそ「ある場面を設定した舞台があるからこそ、思わぬ潜在能力を発揮する」ということもありますよね。まさに先の卒業発表会がそうであったように、「学びの舞台」づくりとしてのタスクというのには、やはり一定の意味があるわけです。

さきほど「タスク」「プロセス」「ポートフォリオ」と言いましたが、そういった広い意味でのパフォーマンス評価や真正の評価というものがまずあって、その中に、「真正のパフォーマンス課題に基づく評価」というような在り方が、一部としてある、という理解をしていただければと思います。

それでは、その評価で見たいもの、つまり「オーセンティックな学び」とは何なのか。

真正の活動に学習課題的に取り組んでいると、テスト以外のかたちで、レポートや作品や実演など、表現物をたいていは残すことになります。そうして学習課題を評価課題としても意識的に生かしていくということが、「真正の評価」であり、「パフォーマンス課題」でもあります。本物の活動をしたときの、思考の痕跡やあしあとの意図的な可視化と蓄積です。

ただし、「真正の評価」というときにも、「あなたはバスの運転手です」とか「あなたは歴史学者です」といったタスク、学習者に「シミュレーションさせるもの」というのがイメージとして先行している感があります。

ですがそれらは、「真正の評価」という考えを広めていく際に、グラント・ウィギンズ(注:「真正の評価」の考え方を提起し広めたアメリカの教育学者)などが、実践しやすい手順を示すために使っていただけの話であって、もともとは、「真正=状況設定」ではないし、さらに言えば、「真正=日常生活/実用」でもないんです。

そうではなくて、「オーセンティック」の意味としては端的に「本物」のことを指す。

先ほど述べたように、根源的なことを言えば、80年代の終わり頃にこの学びが出てきたのは、「実験室」と「現実に生きられているフィールド」との比較に代表されるように、「学校での学習は、学校の中でしか通用しないものになっているのではないか」という問いが立ち現れたことが関係しています。学校でやっていることが現実世界とはあまりにも文脈が違っているのではないか、と。それでは学んだことを生かすことができませんし、市民や労働者や生活者として現実世界の問題を解決する力につながらないし、もっと言えば、「学問する」ことにもつながっていないのではないかという指摘です。

ここでいう「本物」には、市民、労働者や生活者の「社会的・実用的文脈」はもちろん、学者がやっているような「学問的・文化的文脈」における真正な学び、という領域も含まれてくるわけです。「本当の意味で“学問する”ことになっているのか」という視点です。

問い自体が変容しなければ学問ではない

ゆえに、「オーセンティックな学び」について、私は二つの視点で定義しています。「市民、労働者や生活者の社会的・実用的文脈」と「研究者の専門的探究として、あるいは一般大衆の趣味や文化としての学問的・文化的文脈」です。

後者の学問的文脈について、具体の教科で考えてみましょう。

これもよく私が例で挙げていることですが、理科において「実験する」というとき、表面的に実験をしてはいないか。子どもがその実験において、頭の中でどんなプロセスを経験しているかと見ていった際に、ただただ実験の手順を正確にたどるだけの「作業」になっていないか、と。それだと、「科学する」ことにはなりません。例えば、実験において誤差が生じたときに、「それは誤差だから」と一刀両断で切り捨てて終わりになっていないでしょうか。授業でそういうことをしてしまうと、子どもたちも、「これは結局、正解を確かめるためにやっているんでしょ」といった感じで、ワクワク感なんて全くないわけです。「なぜ誤差が生まれたのか」「この差があるのはなぜなのか」という問いを投げかけて、実験過程を振り返る機会を軽く設けることで、子どもたち自身で気付くこともあるでしょうし、自分たちが行ったことがちゃんと尊重されていきますよね。

さらに言えば、教科書で決められたものだけを観察するのではなくて、実際に自分たちで観察したいものを持ってきて、それも加えて観察したりすると、その中に少し「未知」が生まれてきますから、様子は全然違ってくるわけです。

当時、80年代の終わりというのは、そもそも人間は何らかの文化や実践に参加することで学んでいるのだという考え方が出てくるわけです。正統的周辺参加論、状況学習論、社会的構成主義などと呼ばれるものですね。それらと、オーセンティックな学びは深くシンクロしているわけです。

オーセンティックな学びやオーセンティックな評価については、認識論的に言えばジーン・レイヴやエティエンヌ・ヴェンガー(※レイヴは人類学者。ヴェンガーは教育理論家。共に『状況に埋め込まれた学習』を著した)などの「文化への参加」論、「実践共同体への参加」論に近いものがベースにあると考えることができます。 「実践共同体」という場合、市民や生活者の社会的活動や問題解決はもちろん「実践」と考えられますし、「学者がやっている学問的探究」もこれまた「実践」と呼べるのです。「学問している」のです。

「学問的な内容を学んでいる」のではなくて「学問する」という「行為」「実践」を、我々学者は「している」わけですね。だから、それもまた実践していると考えることができる。「学問」というと何だか非常にロジカルなことをしていると思われるかもしれませんが、極めて直観的なプロセスです。

「問いが立ってくる」などもそうです。「なぜその問いが立つのか」なんて、後付けでいろいろと述べることは可能だけれども、暗黙知の世界ですから、さまざまにジグザグと、学問する中で「あ、こういうことか!」というふうに最後の最後に問いが立ってくるということも、現にあるわけです。

論文で書かれているものは論理的に見えますが、あれはあくまでも結果論であって、現実の「学問する」プロセスはもっと生々しくて泥臭い営みです。まず仮説があって、綺麗な結論があって……というふうに動くとはかぎらない。実験結果との対話の中で、あるいはフィールドの現実との対話の中で、問い自体が変わっていくこともある。それこそがまさに「学問」なんですね。初発の問い自体が変わっていくのが学問なのです。

泥臭い現実として人々が行う「行為」「実践」であるということに着目し、教科の知の社会的意味(レリバンス)を問い直すのみならず、学問する実践にフォーカスしていきましょう、ということもまた「本物の学び」の根本にある発想なのです。

あまりに人間的な

――「学問する」ということについて、イメージが膨らむよう、理科以外にも教えていただけますか。

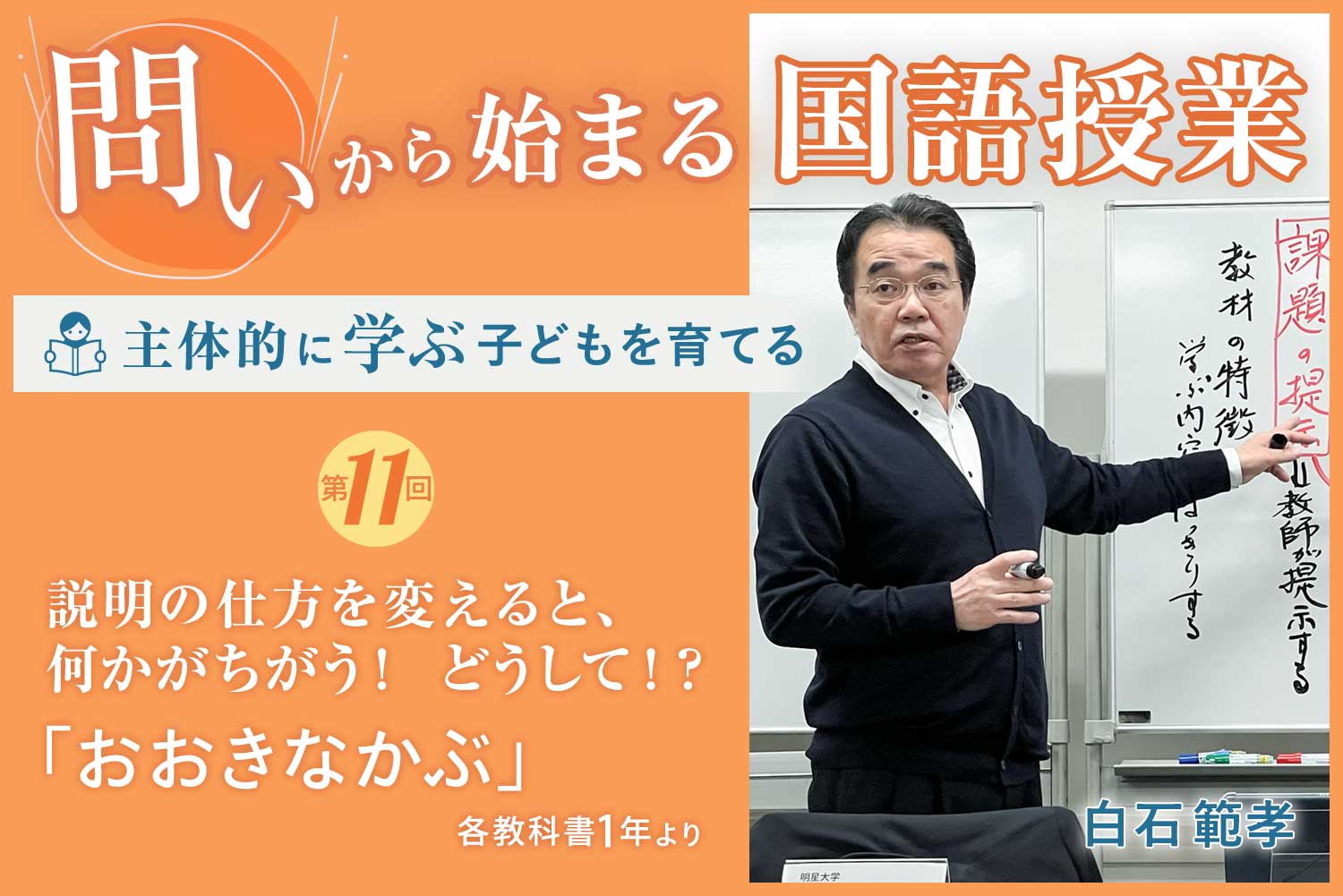

例えば、国語は、ある面では文学研究的な営みとも言えます。

日々、テクストを精読しているわけです。「読むということはどういうことか」自体を考えなければならない。ただ目を通して読んでいるだけでは、読めているつもりが読めていないわけです。よい作品というのは、読み手を試してくるものですから、1回読んで終わるようなものではなく、みんなで何度も精読して解釈を出し合うことで主題が見えてくる。

重松清氏の『カレーライス』という作品がありますが、あれは小学校5年生で1回だけ読んでみても、思春期に関わるお話ですから、実体験としてわからないところも多いと思います。ですがたとえば6年生になってから読んでみれば、自分事としてよくわかるかもしれません。そのように、文章の読みには、読み手自身の変化による解釈の深まりというのも起こるわけです。「読む」というのは、筆者や登場人物の思考に追い付くこと。当該の学年では「読み切れない」ということがあるんです。なぜかというと、それは登場人物の思いに本物の体験として追い付けないから。1人きりじゃ、なかなか追いつけないからこそ、みんなで読み合ったりもするわけです。これは「テクストを深く読み解く」ことの先に、自分の内面を見つめ直し、言語生活を豊かにする学びでもあります。

社会科にしても、歴史的な出来事一つとっても解釈は分かれている。

たとえば、宗教一揆として見られがちな島原の乱も、少し掘り下げてみるだけで、さまざまな議論があって、まだまだわかっていないこともたくさんあります。先生方からすると、いろんな解釈があるうち、結局のところ何が正しいのかよくわからないとお感じになるかもしれませんが、むしろ、さまざまな資料を見比べてみんなで議論をして、解釈の「確からしさ」を探すということ自体が、「歴史する」という行為の醍醐味なのではないでしょうか。それが学問というもののどろどろした部分でもあり、まさに面白い部分でもある。歴史のストーリーを考えたり、自分にとっての新たな発見があったりした、そうした教材研究の結果ではなく、そのプロセスをこそ授業で子どもたちと一緒にたどり直す発想が大事です。

数学における「論証する」という行為も、定理を当てはめて直線的に書き連ねていくというよりも、場合分けをしたり、仮定と結論の間を行ったり来たりしながら、ジグザグと思考する。それらをきれいにまとめていくのは一番最後の工程ですから、証明する際に、仮定から結論に至るまで、はなから直線的で最初から順序立っているなんてことはないように思います。

あるいは問題一つ解く上でも、いろいろな解き方に開かれていますし、飛躍や隙がなく、よりエレガントな解き方とそうでないもの、「美しさ」みたいな価値は、やはり学問として「数学する」ときのかなり重要なモチベーションになるでしょう。

つまり、結論やそこにいたる試行錯誤も含めて、知的に遊び、「味わう」という側面が学問には大きい。「問い」と「答え」の間が短くて、論理的に全部に決着がつく、なんてことは全然無くて、そもそも論理的である、というのもまた一種の感覚的なことです。「論理的である」というのはやっぱり美しいことだからこそ、みんなが追究をしたくなる。

こんなふうに、学問の世界というのは、人々が思っている以上に“人間的なもの”であるし、探究的なものであって、問い自体が最初の頃と最後で変わっていなければ、探究したことにはならないんです。なぜなら、学問したあと、探究したあと、私たちに見えている風景が全然違うはずだから。問いが立てられたら一人前なわけですね。

(構成:東洋館出版社 河合麻衣)