〈 石井英真先生インタビュー 後編 〉前回は、日米のカリキュラム研究の専門家であり、オーセンティック・ラーニング研究の第一人者でもある、京都大学の石井英真先生に「オーセンティックな学び」の源流としての「真正の評価」についてお聞きしました。

後編では、学問するとはどういうことなのかを軸に、いわゆる「教科する学び」へと、話が深まっていきます。

「教科する」学び

――学問というものは、決められた道筋や答えが既にあって、それをなぞっていくような営みではないということですね。

そうですね。私が「教科する」という表現をよく使うのは、「真正な文脈をつくる」こと以上に、その文脈や学ぶ必然性の部分をさまざま工夫することによって、本丸として「思考プロセスの真正性」を問う、という意図なんです。思考のプロセス、学びのプロセスが真正であるかどうか、ということ。

「評価」を考える上でも、結局何を評価したいかというと、別に文脈を評価したいわけではなくて、その文脈の中で実際に「本物がたどるような思考をたどれているかどうか」を測りたい。ここがポイントになってくるわけです。

ですから「文脈の真正性」というよりも、「思考プロセスの真正性」と言った方がいいでしょうか。学びや思考のプロセスの真正性を大事にしていく。

だからこそ教師による教材研究というのはとても重要で、教科書すらも、教師自身が「もうわかり切っている」なんていうふうに思わないことです。

子どもたちと共に学ぶ中で、実は分数一つとっても、わかっていなかったのではないかと思わされることは結構あるはずで、それすらも子どもたちと一緒に学んでいったらいいわけです。そういった営みこそが本当の教材研究であり、私が言う「教科する授業」です。教材研究をしていくプロセスにおいて、教師自身が、「ああ、そういうことだったのか」と思ったその学びのプロセスを、そのきっかけになった素材や問いなどを提示しながら、子どもたちと一緒にたどってみるというところがポイントなんです。

思考プロセスの真正性。これが案外難しいところです。 これまで、「教科の本質」と言ったときに、個別の内容に寄って考えがちだったところがあります。例えば「この内容を押さえていなかったら数学ではない」というように。そういうことではなくて、教科の本質を、物事の見方や頭の働かせ方といったプロセス寄りで考える。その一つとして、教科の概念を眼鏡にして現実世界を読み解いて予測したり判断したりすることの意味にも目を向けるべきでしょう。

例えば関数というのは、その成り立ちからしても、未来予測の道具としての側面をもっていますし、確率が使いこなせれば、物事の傾向を数量的に捉えることで、リスクなどを予測し判断する手助けとなる。

歴史も、現実を歴史的にさかのぼることによって現在や未来がよく見える。たとえば、コロナ禍についても、感染症の歴史をふまえれば見えてくるものがある。けれど、これまで、そういった教科の眼鏡としての意味はあまり意識されてこなかった。教科の面白さの片面をそぎ落とした形で、追求してきた部分があると思うんです。あるいはもう片面の教科の「学問性」の方も、先ほど述べたとおり、形だけで半端なままにしてきてしまった。

先ほど述べた「オーセンティックな学び」の二つの視点に話を戻しましょう。

「市民、労働者や生活者の社会的・実用的文脈」と「研究者の専門的探究として、あるいは一般大衆の趣味や文化としての学問的・文化的文脈」でしたね。

まず、現実世界を読み解く眼鏡として数学を学ぶということで、数学の意味を捉え直していく。これが前者。

加えて、後者の数学の「学問としての面白さ」ということで言うと、「なぜそれが正しいと言えるのか?」「どの場面でもそれは成り立つのか?」と、前提から探究し、すでに明らかにしてきたことをもとに論理的に推論して、新たに結論を積み上げ問いを展開させていくことを、つまり学問の本物のプロセスを経験できているかを問い直していく。

日々の授業において、「真正のプロセスになっているかどうか」を、考えていくわけです。教科の本当においしいところを、ちゃんと子どもたちに経験させることができているだろうか、ということを日々、少しでも意識する。

理科だったら、「科学する」プロセス経験させているかということ。英語だったら、定型的な言い回しを当てはめることに止まらず、伝えたいけど適切なフレーズが思い浮かばないもどかしさやその先に何とか伝わった手応えなど、真に「コミュニケーションする」経験を味わえているか。そうして、各教科の本質的なプロセスが何に当たるのかを、考えていく必要があるのです。

「オーセンティック」という場合、「本物のプロセス」を繰り返し経験させ育てた上で、単元末や学期の節目で、現実的で総合的な文脈におけるタスクの中で、実力を発揮できるかどうかを試してみることも重要です。国語で言えば単元を貫いてパンフレットを作ってみたりキャッチコピーを作ってみたりする。英語で言えば、学んだことを基に実際に4技能を統合して表現してみたり。例えばキング牧師の“I have a dream.”を学んだのであれば、Iを「私自身」として設定して、「私にとっての”I have a dream.”」、自分の夢を語るような自己表現の場面としてパフォーマンス課題をつくるというように、学んだことを基に「学びの舞台」を設定して、実際に実力が付いたかどうかということを、舞台に上がらせて確かめていく。厳密にいえば、「育てて、確かめていく」のです。

子どもの「動詞」に目を凝らす

社会科にしても、武家政権全体を振り返ったときに、鎌倉、室町、江戸時代のそれぞれの共通点や相違点を考えたり、武家政権とは何だったのかを考えたりとか、学んだことを総合していくような舞台を設定する場面は、今どきは教科書にも一定程度設定されています。ですからそこを見落とさず、そうした問いや課題を生かして単元の流れをデザインすることが肝要です。

総合的な学習の時間においても、発表会などをやって、地域の方なども含めた他者に、自分たちの学んできたことを披露しますよね。そしてそのときに、他者からいろいろな質問などを受けたりすることで、認識もパフォーマンスも一皮向けていくわけです。

文化祭にしても体育祭にしても、行事は学期末や1年間の節目に置かれていることが多い。部活動にしても、時折大きな試合があることで、そこに向けて力を高めていく。そう考えていけば、学校というのは「節目」だらけであって、節目があることによって伸びていけるという面があるのではないでしょうか。ですから、教科においても、単元末とか学期の節目みたいな形で、中長期的な視野で学びの舞台を設定していくわけです。しかし、舞台があったとしてもやはりそこで「本物のプロセス」を問えていなければ、学びとしても評価としてもクオリティーが低くなってしまいます。

学びのプロセスとして、ただ本物の文脈を設定して終わりではなく、その思考のプロセスが本物であるかどうかということをちゃんと見極める必要がある。

具体的に言うと「動詞」が重要です。その教科の本質的な「動詞」を、子どもが経験できているか。

例えば、理科で言うと、先ほども述べた通り、「実験する」という活動の裏に、実際に子どもたちがどんな動詞を頭の中で経験しているのか。ただ単に「正確に手順をたどる」という動詞しか経験していないかもしれません。数学で言えば単に「問題を解く」という動詞の経験になってしまっているかもしれない。数学という教科はそのあたりが本当に象徴的です。何かを「求めなさい」と書かれていなかったら、その問いにおいて何を求めていいのかわからない、なんてことは、よくある事態です。ためしに、問題を「求めなさい」ではない文末にしたら、全然解けなくなってしまう。「データを集めて、そのデータの意味を考察しなさい」と言われた途端に、「え、どういう意味?」となる。何かを考察しようと思ったら、目的との関係で何に注目するかということ自体を、自分で決めなければなりません。

もっと例を言っていきましょうか。

英語において、とりあえず「文法を当てはめる」みたいな動詞の経験になっていないか。英作文の課題が、文法を当てはめるだけのものになっていて、自分の思いを表現するということにはなっていないこともありますよね。

「自分の思いを表現する」ときには、「ああ、これはどういうふうに言ったらいいのかな」と、自分の手持ち以上のものを探ろうとするわけです。文法の当てはめとは全然違います。自分の手持ちの言葉だけでなんとなく形を整えるか、あるいは表現したいものをどうにかして表現しようとするか。これは、経験していることが大きく違ってきますよね。

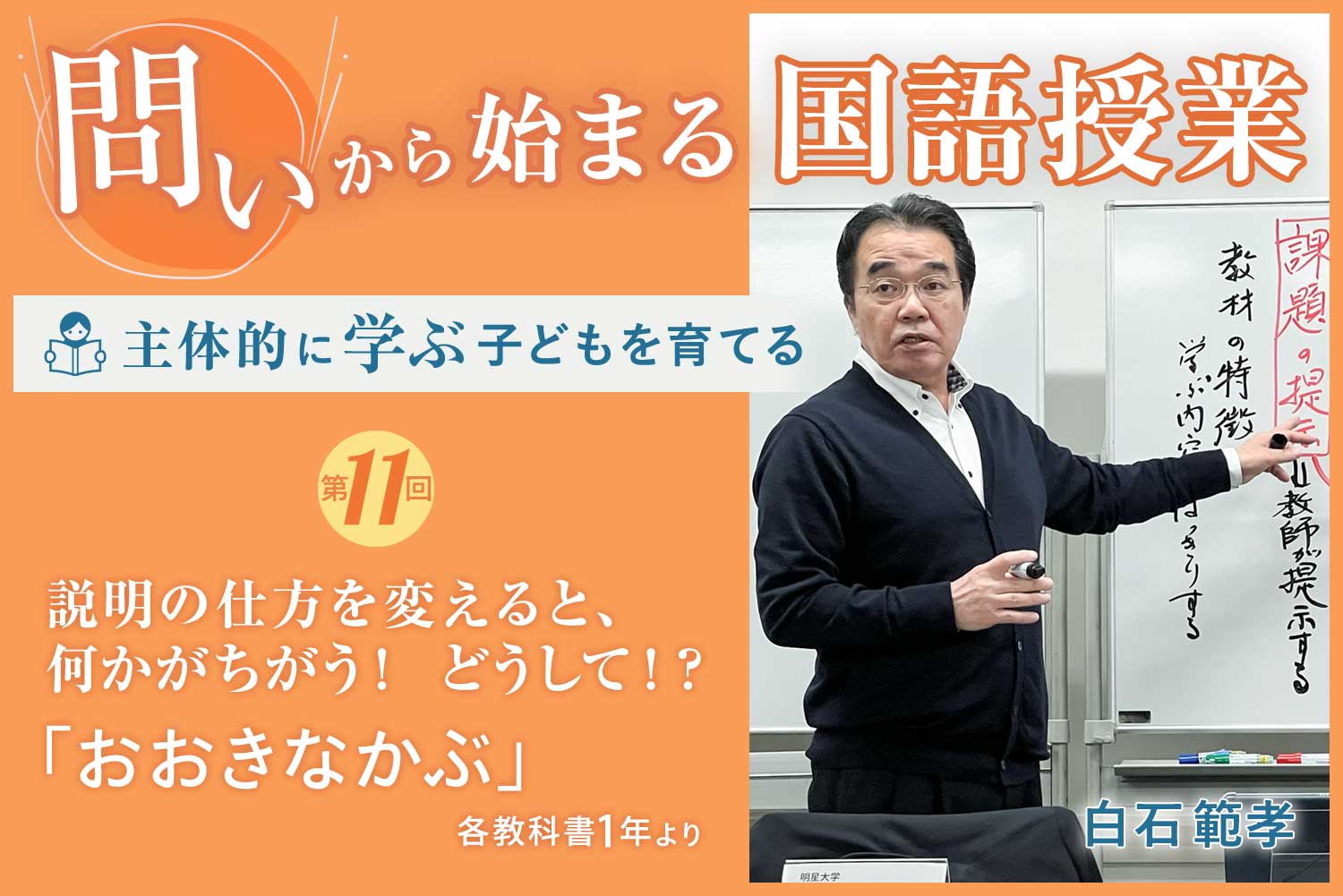

国語で作品を読むときも、教師が想定している解釈を探るために読んでいるのか、あるいは逐一テキストの文言に戻って物語の主題を読み深めているかでは、大きく質が異なる。

「ノートを取る」という日常的な活動も、しっかりと説明を聞いてキーワード間のつながりを考えながら、「ノートにまとめる」のか、黒板のキーワードをただ「ノートに写す」のかでは、学びのクオリティは大きく異なってきます。

こんなふうに、その教科の学びを「動詞」で見ていくと、「何を経験しているか」で見ていくと、子どもの学びの見取りが格段に深くなっていく。

学びの質を見極める物差しとなる動詞の例として、私は「集める・調べる・深める」という三つの動詞をしばしば使います。そのうちどのレベルに相当するのかを考えるだけでも、子どもたちの学びや授業の実際を自己診断しやすいのではないでしょうか。

近年のICT活用に代表されますが、「何かについて調べてスライドをまとめてみましょう」というときに、情報を集めて書き写して終わり、という「集め学習」になってないかどうか。集めて写すだけ。正直なところ、これが結構多い印象です。何かを調べるとき、ある視点の下にまとめ直したりするわけですけれども、「調べる」と「深める」も違う。「深める」は、いろいろ調べてきたけれど、「それで結局あなたは何を言いたいの?」といった問いに対して、結論や自分なりの意見をちゃんと展開できるというレベルです。そして、自分の中でさらなる新しい問いが立ってくる。これが、「深める」です。

より詳細に言うなら、そうした動詞が本物かどうか、ということですね。本物を経験するような動詞なのかどうかということ。そこを判断基準にすれば、授業において、「そこに学びがあるかどうか」は大きく見誤らないようになると思うんですね。そして、本質的な動詞かどうかを見極める際の一つの手掛かりとして、各教科等の「見方・考え方」も、参考になるわけです。

――それで言うと、改訂された学習指導要領に関しては、「真正の評価」とは相性が良いのですか。

「真正な学び」とか「真正の評価」「パフォーマンス評価」という言葉を使わなくとも、事実上、今の教科書においては、それらは一定程度実装されていると私は思います。

みなさんはパフォーマンス評価といえばルーブリック、というようなイメージがあるかもしれません。ですがそれは二の次です。その前に、「パフォーマンス課題」で知識を使いこなすような、あるいは知識を総合するような、大きめのサイズのタスクにどう取り組ませて、思考をどう伸ばして、またそれを見取りながらやっていくか、ということがまず大事だと思います。私自身は「知っている・できる」「わかる」「使える」という三層で捉えますが、日々の授業は「わかる」授業ですが、今の教科書を見ると、「できる」「わかる」を超えて三層目「知識を使いこなす」レベルの課題が割と入っています。「全国学力・学習状況調査」のB問題(注:2019年度に廃止。A問題とB問題は統合された)も、文脈の中で解くという意味で、「真正の評価」の流れに位置付けることができます。「活用」をうたうB問題やこの間の学習指導要領改訂に影響を与えてきたPISA調査は、「真正の評価」の影響を受けて設計されていますし、PISA型学力は、「再現」「関連づけ」「熟考」のまさに三層構造です。ですから、「真正の評価」は、すでにある程度実装されている。

ですが問題なのは、そこに中身が伴っていないと駄目なわけで、ただ単に「物語」のようなシナリオをつくって終わり、という課題では困るわけです。それっぽい場面設定をして終わり、ではない。先ほど言ったように、「そこに本当に本物のプロセスがあるのかどうか」ということを教師が吟味しながら伸ばしていくということが大事かと思います。

……ここまでの話は、どうでした?「オーセンティック」っていうと、やっぱシナリオづくりのイメージが強いんですかね。

――「本物っぽくする」「生活っぽくする」「生活化する」みたいなイメージがやっぱり先行している気はしますね。

生活化する。やっぱりそのイメージは強いですよね。そもそもオーセンティックな学びは、経験主義や生活教育的な発想と結びつきも強いですからね。しかし、それが活動主義にならないよう、生活的・社会的な関連性(relevance)のみならず、学問的な厳密性(rigor)とのバランスも常に議論されてきました。そもそもウィギンズらも、パフォーマンス課題の設計において、状況設定以上に、「本質的な問い」と「永続的理解」など、中身のある学びにしていくための仕掛けを強調しています。

また、「パフォーマンス評価」というと、「オーセンティックなパフォーマンス評価」というのが本流なのですが、最近ですとパフォーマンス評価を標準テストみたいにやっていこう、つまり、客観テスト的な信頼性を高めていこうとする動きもあります。ですが、標準テストの中にパフォーマンス評価を入れるっていうのは、先ほど(注:vol.3のインタビュー前編の冒頭を参照)も言いましたように、妥当性よりも信頼性を優先することで、測る学力の中身を狭め、教室の「外側」から標準化する形になりがちなので、もともとの「真正の評価」やパフォーマンス評価が出てきた文脈からすると逆行する話なんですね。

ですが、これから「パフォーマンス評価」と言ったときに、オーセンティックな文脈とはまた違うところで、より客観テスト化していく動きはおそらく出てくると思います。いわゆる「B問題」的なものやインタラクティブなパフォーマンス・テストを、ICTも活用しつつ、もっとシステマティックに“客観的に”やっていこうという感じだと思いますが。

「客観性」より「間主観性」で納得可能性を探る

――「客観的に」というのは、可能なものですか。

現実的にはなかなか難しいところだと思います。パフォーマンス評価の原点は、「専門家の見る目や判断を信頼する評価」という志向性ですからね。

例を挙げましょうか。 学者の間の論文の査読というのがありますね。ピアレビューと言って、専門家同士でお互いに読み合い、合議によって決めていくプロセスです。これを客観化できるか、と言ったら多分できません。フィギュアスケートの採点などにしても、もちろん基準はありますが、専門家が見て判断をしています。それを完全に機械化できるかというと結構難しいものがありますよね。それと同じです。 いわゆる「ルーブリック」は、ワインの目利きじゃないですけれども、「この作品、あるいはこのレポート、5段階くらいに分けるとしたらどこに振り分けられるかな」と分けていけばそれでパフォーマンス評価の出来上がりになるわけです。ルーブリックがなくても、これまでも作品やレポートの評価というときに似たような判断はやってきたのではないかと思います。 特定の領域の専門家は、ある程度目指す方向性や大まかな規準が共有できていて、ざっくり3段階なり5段階に分類くらいであれば、評価が極端にぶれることは多くはないのですね。かつ、大きくぶれないようにするために、専門家同士、「どういうふうに分けたの?」「私は5だと思ったけれど、なぜあなた2をつけているの」と言った話し合いをして、「ああ、そういうことね」と、評価基準表の文言だけで議論していたのでは話がかみ合わないことが多いですが、実例を見たらよくわかるわけです。「大事にしている部分が違うのね」ということがわかって、「じゃあやっぱりこっちに合わせようか」などと合意形成を行う。これを、「モデレーション」(評価結果の調整)や「キャリブレーション」(物差しの調整)などと言います。 そして、そのように専門家が行なっている判断について、対外的に、つまりそれが学習評価なのだとしたら、子どもたちなどに対して、「何故そのように分けたのですか」という問いに答え、基準が見えるようにしたほうがいいということで、「こういう視点・こんな物差しで、評価をつけています」と、専門家の暗黙知を言葉にするのが「ルーブリック」ということになります。

ですから、パフォーマンス評価の核心というのは、「ルーブリック評価」という言葉が示すような「ルーブリック当てはめ評価」ではないということが言いたい。専門家の見る目を信頼する評価なのですから、どこに投資すべきかというと、客観的な評価システムをつくること以上に、教師の見る目や教科の専門性の方をトレーニングしていくことです。

現実問題、アメリカで、標準テストに対して、「真正の評価」を生かしたオルタナティブな評価システムを構築しようとした州などでは、「教室からの評価を尊重する」ことを軸にして、標準テストではなくて教師の評価リテラシーを高めていくことを大事にしたわけです。人に投資し、専門家による判断を尊重するという発想です。 ですからもちろん、パターン化できるような部分はコンピューターベースにして当てはめていけるところはあるかもしれませんが、そういった方法でなかなか論文などを完全に評価できないのと同じように、「人の目による部分」というものを大事にしないと、人間の「実践」の質を評価するパフォーマンス評価はうまくいかないだろうなと思いますね。

――それでいくと、つまり評価者の責任というのはとても大きい?

ここでいう「評価者」というのは「当事者間の関係性」のことだということも重要ですね。つまり、子どもたちと評価実践を共有しているということです。子どもたちと「物差し」や「見る目」を共有していたならば、教師が評価するまでもなく子どもが自分である程度判断できるでしょう。そのような状態が一番望ましいわけです。 仮に評価を、高頻度に学びのプロセス全体に逐一細かく貼り付けていくようなことをすると、ますますもって子どもに説明もできなくなるし、教師もまたしんどくなってしまう。そうではなくて、例えば「思考力、判断力、表現力等」というのはこの課題で見ます、というふうに、学んだものを生かして取り組むような、これができたら一人前といった課題を設定して割り切ることも一つです。日々の授業における学びのプロセスで細かく記録を残そうとするのではなく。

――それは、冒頭の言葉で言えば「学びの舞台をつくる」ということでいいでしょうか。

そうです、舞台をつくる。プロアスリートでいう「試合」にあたるものですね。もちろん、試合だけではなく、試合に向けたいろんな頑張り、あるいは中間段階でやっているいくつかの練習試合の結果も当然加味することになりますが、「試合でどれだけやれるか」がやっぱり大事になってきます。 その際、試合+ポートフォリオみたいなもので、「練習ではこんなことやりました、こんな試行錯誤もしました」という自己申告的なものをつけておけば、学習者の思いに沿った形で、実力を試すことができると思います。 また、「試合」的なものは、単元や内容を超えて繰り返したりもしますので、例えば理科のレポートなら、「今回の実験のレポート、なんで3なの? なんで4じゃないの?」と言われたときに、過去のレポートのレベルごとの実例を物差しとして示しておくのも一つです。子ども自身が「確かにこの出来では4にはならないな」といった形で自ら納得できるように。つまり、「当事者間で納得できるか、納得可能性があるか」ということ、「客観性」よりも当事者間の合意によって形成される「間主観性」を軸とするのが重要だということです。 物差しが当事者間で共有できていて、「なぜこういう分け方をされているのか」「自分の水準はどの辺にあるか」を子どもが自分たちで自己評価・相互評価できることが大事だと思います。「試合」的なものに向けた試行錯誤や頑張りを教師は見守り、子どもたち自身による、根拠を伴った洗練された自己評価で裏付けを得る。そうすると、先生方の負担も減るわけです。 例えば、大学などは基本的には最後に論文を書けばいいわけですから、ある意味「舞台」がとてもはっきりしています。そういった大学でいう「論文」にあたるような課題、各教科における、最も総括的な課題の典型、定番の力試しの場面を用意するということです。英語であれば、自分のことをまとまった形で英語で表現できるだとか、オーディエンスに対して物おじせずに何らかしゃべることができるということで、ある程度英語の力は見れるでしょう。そういった、定番の場面があることによって、子どもたちも教師も納得がしやすくなるし、その舞台に向けて頑張りやすくもなる。

――その「舞台決め」、定番の力試しの場面というのは、どのように決めていけばいいのでしょう。

その前に留意しておきたいのは、「この課題を評価します」ということをどこまで明示的に厳密にやるのかは現時点では少し微妙なところで、「オーセンティックな学び」については、いきなりルーブリックを作って評価材料を集めねばと肩に力を入れず、まずは学習課題として、いくつかの教科や単元で試行的に広く実践してみることが大事なのではないかとは思います。学びの文脈が、本物の思考のプロセスを引き出すものとして機能していれば、取り組んでいるうちに、実力が試されるような場面になっていくわけで、まずはそれを見取って形成的評価として生かしていく。そして、やりやすい教科や単元を絞って、計画的に総括的評価としても生かしていくといった具合に、段階的に取り組むとよいでしょう。 力試しとなる舞台づくりについては、その単元で指導している内容が、学校の出口の先に社会のどの本物の活動につながるものなのかを考えてみて、そこでどのような場で実力が試され、どのようなプロセスが大事にされているのかを考えてみるとよいでしょう。

例えば、国語で、詩や俳句を扱っているのであれば、大人たちがやるように、句会を開いて互いの作品を交流し鑑賞し合う活動を設定する。そして、そこでどのような観点で互いの作品を論評しているかを考えてみる。 英語で、扱っている言語活動が、日常会話だけでなくパブリックな場で自分の意見を発表し、議論することにつながるものであるなら、大人たちのそういった場面に倣って、結論を明確にして論理的に考えを述べ、質問に対してその場で応答できるかを試す。 数学で言うと、重要なのは「解けるかどうか」以上に、「思考を紡ぐ力があるかどうか」であって、江戸時代、民衆たちが「算額」という形で問題づくりを楽しんでいたことを踏まえれば、学んだことをもとに問題づくりに取り組み、その解き方を記述したレポートを交流し互いに論評したり、互いの問題を解き合ったりすることも考えられるでしょう。例えば「場合分け」などがちゃんとできて、無駄なく飛躍なく説明が組み立てられているのかというので、ほぼほぼ論証能力は見えるものです。 社会科も、公民などは、ニュースが理解できて、情報や知識を批判的に読み解き、社会問題について自分なりの意見をもって判断できることが主権者としてのゴールとなるでしょう。そこで、現代社会の論争的な問いについて、学んだ知識やその他の根拠をもとに、自分なりの考えをまとめ議論し、ときには社会への提案につなげたりしながら、社会認識を深めていく活動を折に触れて設定する形が考えられるでしょう。

現在の教科書には、単元を貫く問いや課題や活動といったパフォーマンス課題的なものも位置付けられていますから、参照できるヒントは割とあります。ただ「これがこの教科の各単元末における力試しの舞台となる課題だ」と決め打ちするのは、先生方からしたら勇気が要ることだと思います。だからこそ、一人きりでできることではありませんから、学年や教科や学校の中で議論し、共通理解を深めることが必要です。教師の教材理解の深さ抜きに、舞台決めも教科の本質的なプロセスの見極めもできないので、それらを考えるのをきっかけに、教材研究力を組織的に伸ばす取組が重要でしょう。 当然、教育委員会なども、もっとそこに対するサポートがあっていいと思います。教師による教材理解のためのサポート。たとえば教材研究を深めるような研修や場の提供を、先生方のためにもっとした方がいいですし、そのような教員集団や自主サークル的な活動を育てていかなくてはならないと感じています。

(構成:東洋館出版社 河合麻衣)