月刊 初等教育資料2025年2月号

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

特集Ⅰ

言語活動の充実を通した授業の改善

小学校学習指導要領(平成29年告示)総則の「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」の項目の中には、「⑵ 第2の2の⑴に示す言語能力の育成を図るため、各学校において必要な言語環境を整えるとともに、国語科を要としつつ各教科等の特質に応じて、児童の言語活動を充実すること」という一文があります。つまり、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を進めるに当たっては、各教科等の特質に応じた言語活動の充実をあわせて検討していくことが期待されているということです。言語活動の充実に当たっては、単元や題材などを見通して、どのような場面で、どのような工夫を行って取り入れるのかを考え、計画的・継続的に取り組むことが求められているのです。

本特集では、まず、現行の学習指導要領における言語活動の目的や位置付けを改めて確認し、各教科等において言語活動を充実する際のポイントについて解説します。その上で、各教科等の特質に応じて言語活動を充実させている好事例を、視学官・調査官による解説と併せて紹介します。これによって、各教科等の特質に応じて言語活動を充実させることが、言語能力のみならず各教科等の資質・能力の育成にも寄与することを全教科等で示していきます。

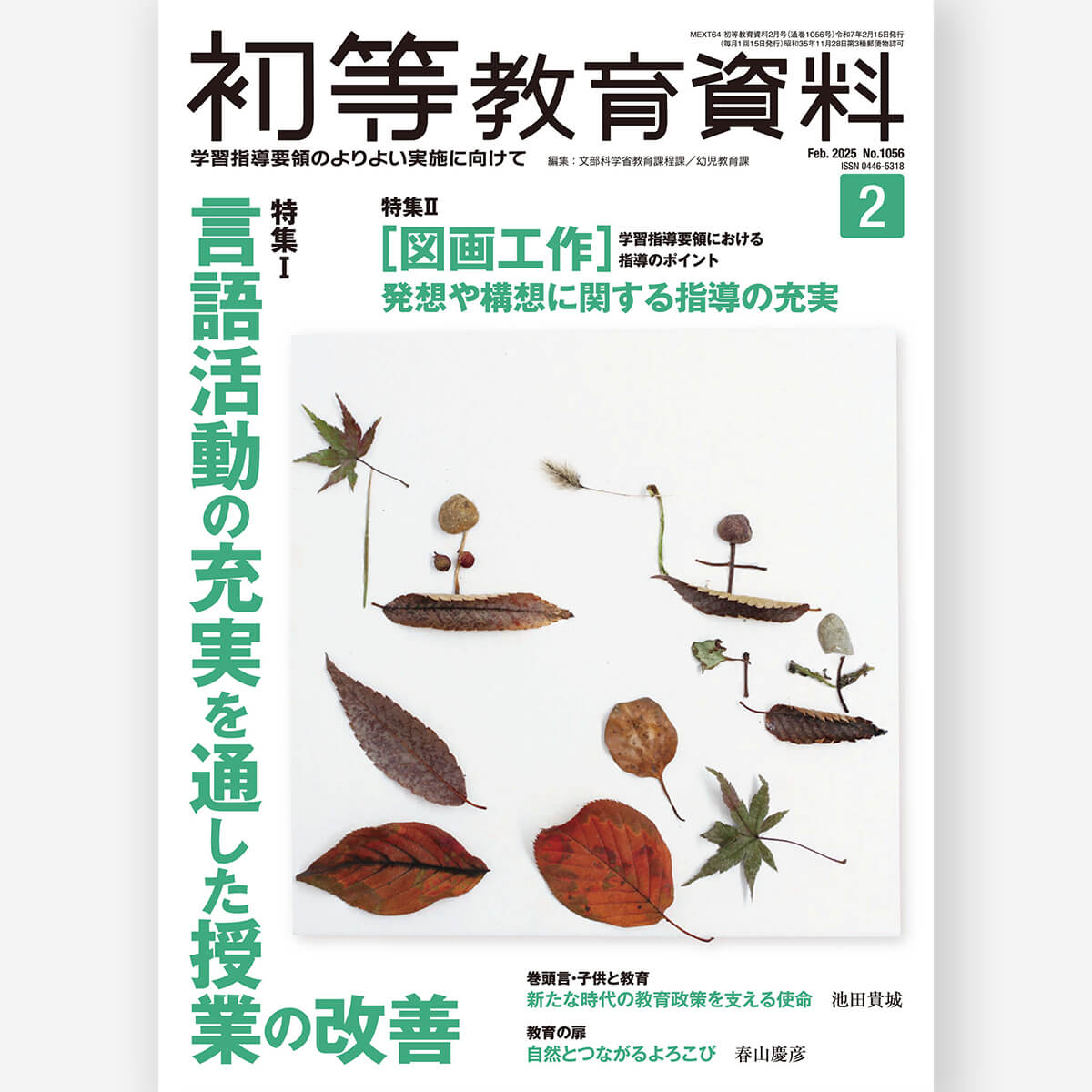

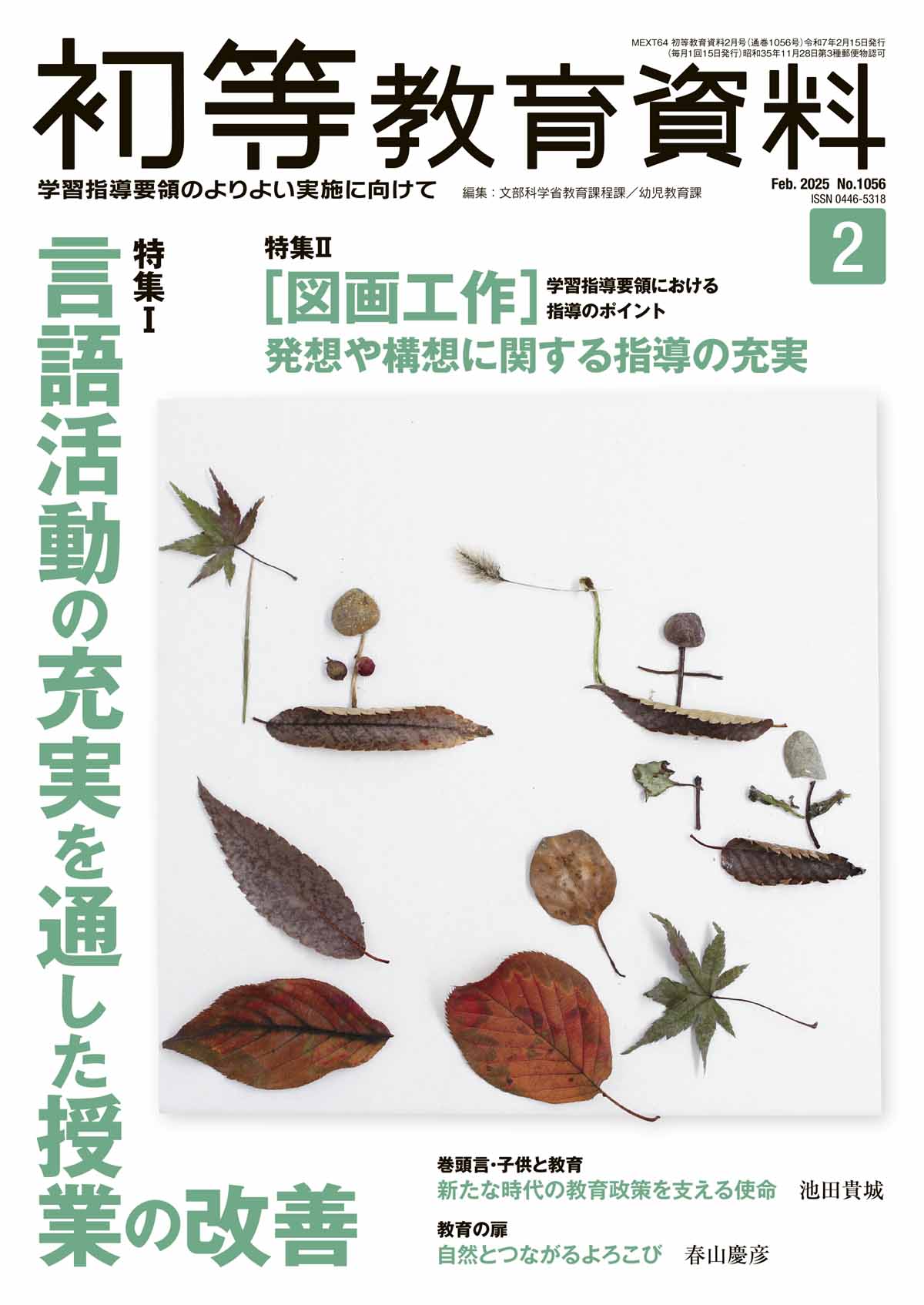

特集Ⅱ

学習指導要領における指導のポイント[図画工作]

発想や構想に関する指導の充実

今改訂の学習指導要領では、「生きる力」を子供たちに育むために、各教科等の目標や内容が育成を目指す資質・能力の三つの柱で整理されました。そのうち、「思考力、判断力、表現力等」については、学習指導要領解説総則編第3章第1節3において、「社会や生活の中で直面するような未知の状況の中でも,その状況と自分との関わりを見つめて具体的に何をなすべきかを整理したり,その過程で既得の知識や技能をどのように活用し,必要となる新しい知識や技能をどのように得ればよいのかを考えたりするなどの力であり,変化が激しく予測困難な時代に向けてますますその重要性は高まっている。」と述べられています。その過程は大きく分類して3つに整理され、そのうちの、「思いや考えを基に構想し,意味や価値を創造していく過程」は、図画工作科が担うところが大きいと考えられています。

図画工作科において発想や構想をすることは、自分にとって新しいことやものを生みだすことであり、子供がよりよい未来を目指して豊かな生活を創造していく上でも重要な事項であるといえます。しかし、「発想や構想」に関する事項の指導に当たっては、「子供が表したいことをなかなか見付けられない」「どのように表していくか考えることが難しい」といった悩みもあれば、子供が自分自身で表したいことを見付けたり、どのように表すのか考えたりする時間や手立てを考慮せずに、教師が表すことを全て決めてしまうといった課題も一部で見られます。今次改訂では、「発想や構想」の指導事項を「表したいことを見付けること」「どのように表すか考えること」と明確にしています。子供の資質・能力を育成していく視点に立ち、指導と評価の一体化を図り、「発想や構想」に関する指導の充実を図り、「思考力、判断力、表現力等」を育成していくことが求められています。

そこで、本特集では、図画工作科における「発想や構想」について、その位置付けや具体的な内容を確認し、指導の在り方、工夫について考えていき、より一層、図画工作科の指導の充実が図られるようにしていきます。