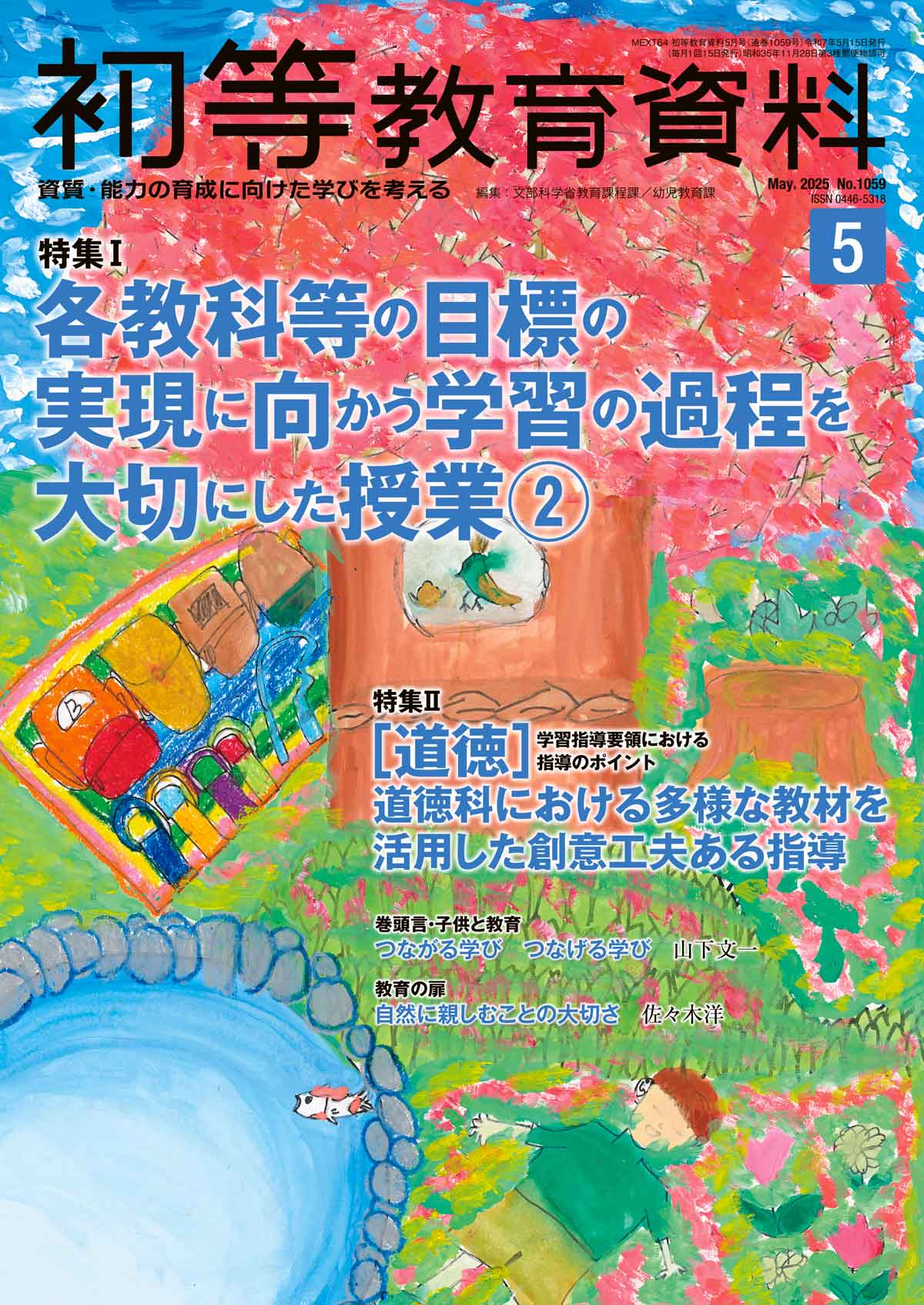

月刊 初等教育資料2025年5月号

レビューを書くと100ポイントプレゼント

商品説明

特集Ⅰ

各教科等の目標の実現に向かう学習の過程を大切にした授業②

現行の学習指導要領では、予測困難な社会の変化に主体的に関わり、感性を豊かに働かせながら、どのような未来を創っていくのか、どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかという目的を自ら考え、自らの可能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力を身に付けられるよう、育成を目指す資質・能力を「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱で再整理しています。これらの資質・能力を偏りなく育成するためには、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通した、子供の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善が欠かせません。その際、小学校学習指導要領の第1章総則第3の1⑴に記されているとおり、「児童が各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう過程を重視した学習の充実を図ること」が重要となります。

そこで5月号では、4月号に引き続き「各教科等の目標の実現に向かう学習の過程を大切にした授業」を特集しています。全面実施から6年目を迎えた学習指導要領の実施状況とそこからうかがえる課題や授業づくり等に関する論説とともに、各教科等における目標の実現に向かう学習の過程を大切にした授業づくりのポイントの論説(図画工作科、家庭科、体育科、外国語活動・外国語科、特別の教科 道徳、総合的な学習の時間、特別活動)を掲載します。

なお、本誌令和元年9月号でも同様の特集を組んでおり、その際の解説(「見方・考え方」とは何か)について、二次元コードから閲覧可能です。ぜひ、本特集と合わせて参照ください。

特集Ⅱ

学習指導要領における指導のポイント[道徳]

道徳科における多様な教材を活用した創意工夫ある指導

道徳科においても他教科等と同様に、主たる教材として教科用図書を使用する必要があることは言うまでもないですが、道徳教育の特性に鑑みれば、各地域に根ざした地域教材など、多様な教材を併せて活用することが重要となります。郷土の特色を生かした教材は、子供が教材を身近なものとして親しみながら、ねらいとする道徳的価値について考えを深めることができるため、地域教材の開発や活用にも努めることが望ましいでしょう。

これらの他にも、例えば、古典、随想、民話、詩歌などの読み物、映像ソフト、映像メディアなどの情報通信ネットワークを利用した教材、実話、写真、劇、漫画、紙芝居などの多彩な形式の教材など、多様なものが考えられます。このような教材が多様に開発されることを通して、その生かし方もより創意あるものになり、子供の積極的な活用が促されます。そのためにも、開発された教材については、その内容や形式等の特徴を押さえて活用したとき、子供が内容をどのように受け止めるか予想するなど、提示の工夫、発問の仕方の工夫等を併せて検討しておくことが大切です。

そこで、本特集では学習指導要領を踏まえ、事例1では「読み物教材を活用し、家庭や地域と協力しながら学習を進める指導の実際」について、事例2では「情報通信ネットワークを利用した教材を活用した指導の実際」について、事例3では「中心的に位置付ける教材と補助的な教材を組み合わせた指導の実際」について、事例4・5では「道徳教育教材資料集『彩の国の道徳』を活用した道徳科の指導の推進・充実」とその実際について、具体例を挙げながら紹介しています。

本特集の各事例が、教育振興基本計画にある各学校における道徳科の更なる授業改善と指導力向上に資する取組につながることを期待しています。

※2025年度限定サービス:2025年度の初等教育資料をご購入いただいた方に、特典として、2018年度の初等教育資料の抜粋電子版閲覧サービスを提供しています。当該年度の初等教育資料の文部科学省の解説、教科調査官記事のみになります。詳細は本誌、最終ページをご確認ください。ダウンロード用の二次元コードがあります。(記事の内容は2017年度当時の状況のものになりますので、予めご了承ください。)